养殖行业的臭气问题主要源于畜禽粪便、尿液的分解,以及饲料残渣、养殖环境中的微生物活动等,其成分复杂且对周边环境和人体健康影响较大。以下从臭气来源、主要恶臭因子、浓度范围及分布特点四个方面详细说明:

养殖行业的臭气主要产生于畜禽养殖的各个环节,具体包括:

- 粪便与尿液的降解

畜禽粪便(如猪粪、鸡粪、牛粪等)和尿液中含有大量有机物(如蛋白质、脂肪、碳水化合物),在厌氧或好氧微生物作用下分解,产生氨、硫化氢、挥发性脂肪酸等恶臭物质。 - 饲料相关

- 未被畜禽完全消化的饲料残渣随粪便排出,进一步分解产生臭气;

- 饲料储存不当(如霉变)或喂食过程中散落的饲料,经微生物分解释放异味。

- 养殖舍环境

- 畜禽的呼吸、皮肤分泌物及排泄物在养殖舍内积聚,尤其是通风不良时,臭气浓度会显著升高;

- 养殖舍内的垫料(如锯末、秸秆)吸附排泄物后,经发酵产生恶臭。

- 粪便处理与储存环节

粪便在堆肥、厌氧发酵、沉淀池储存或运输过程中,因有机物持续分解,会释放大量恶臭气体。 - 病死畜禽处理

若病死畜禽处理不当(如随意堆放、简易掩埋),其尸体腐烂会产生硫化氢、甲硫醇等恶臭物质。

养殖行业的恶臭成分复杂,常见的恶臭因子可分为以下几类,其中氨、硫化氢、挥发性有机物(VOCs) 是主要贡献者:

- 含氮化合物

- 氨(NH₃):粪便中含氮有机物(如蛋白质)分解的主要产物,具有强烈刺激性气味,是养殖臭气中浓度较高的因子之一。

- 胺类(如三甲胺):由含氮有机物分解产生,有鱼腥味,在规模化养殖场中可能检出。

- 含硫化合物

- 硫化氢(H₂S):粪便中含硫有机物(如蛋氨酸)厌氧分解的产物,具有臭鸡蛋味,毒性较强。

- 甲硫醇、二甲硫醚:饲料中硫元素代谢或微生物分解产生,气味恶臭且阈值极低(甲硫醇阈值仅 0.0001mg/m³)。

- 挥发性脂肪酸

如丙酸、丁酸、异戊酸等,由碳水化合物或脂肪分解产生,具有酸臭味,在鸡粪、猪粪处理过程中较为常见。 - 其他物质

- 吲哚、粪臭素(3 - 甲基吲哚):由色氨酸分解产生,是粪便特征性恶臭的主要来源,具有强烈粪臭味;

- 挥发性酚类、醛类:少量存在,主要来自饲料残渣或微生物代谢,加重异味复杂性。

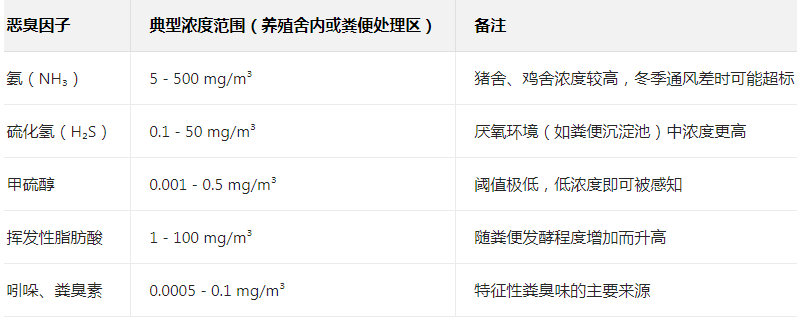

养殖行业恶臭因子的浓度受养殖规模、畜禽种类、粪便处理方式、通风条件等影响,差异较大,参考范围如下:

注:以上为参考浓度,实际浓度可能因养殖条件差异显著波动,部分封闭环境中可能远超上述范围。

养殖行业的臭气分布与污染源位置、气象条件及处理设施布局密切相关,呈现以下规律:

- 空间分布

- 核心污染区:养殖舍内部、粪便堆存场、化粪池、沼气池等区域是臭气浓度最高的区域,恶臭因子直接从源强处释放。

- 周边扩散区:臭气通过空气扩散至养殖场周边 1 - 5 公里范围(视规模和风速而定),浓度随距离增加逐渐降低,但低浓度的甲硫醇、粪臭素等仍可能被感知。

- 季节性差异:冬季因养殖舍封闭保温,通风减少,舍内臭气浓度升高;夏季气温高,微生物活性强,粪便分解加速,臭气排放量增加,且扩散范围更广。

- 时间分布

- 白天因通风(如机械通风、自然风)较强,养殖舍内臭气浓度相对较低,周边扩散较明显;

- 夜间通风减弱,臭气易在养殖舍及周边低空积聚,清晨可能因逆温层导致异味浓度升高。

- 畜禽种类差异

- 猪舍:因猪的饲料蛋白含量高、粪便含水量大,氨和硫化氢浓度较高;

- 鸡舍:粪便较干燥,发酵过程中易产生挥发性脂肪酸和吲哚,气味更刺鼻;

- 牛舍:以青贮饲料为主,臭气中含硫化合物相对较少,氨是主要因子。

养殖行业的臭气以氨、硫化氢、挥发性有机物为核心,主要源于粪便降解和养殖环节,浓度受环境和操作影响较大,分布呈现 “源区高、周边扩散、季节波动” 的特点。控制臭气需从粪便及时清理、加强通风、采用生物除臭技术(如堆肥覆盖、生物滤池)等方面入手,减少对周边环境的影响。